Am 8. März, dem Internationalen Frauentag, steht die Gleichstellung der Geschlechter weltweit im Fokus. Der Sport bildet dabei keine Ausnahme: Trotz wachsender Anerkennung und Sichtbarkeit von Spitzensportlerinnen bestehen weiterhin erhebliche Einkommensunterschiede zwischen Männern und Frauen. Eine aktuelle Analyse zeigt, dass Athletinnen in vielen Disziplinen deutlich geringere Preisgelder erhalten als ihre männlichen Kollegen. Doch durch clevere Selbstvermarktung gelingt es ihnen zunehmend, diese strukturelle Benachteiligung nicht nur auszugleichen, sondern in einigen Fällen sogar zu übertreffen.

Einkommensverteilung nach Disziplin und Geschlecht

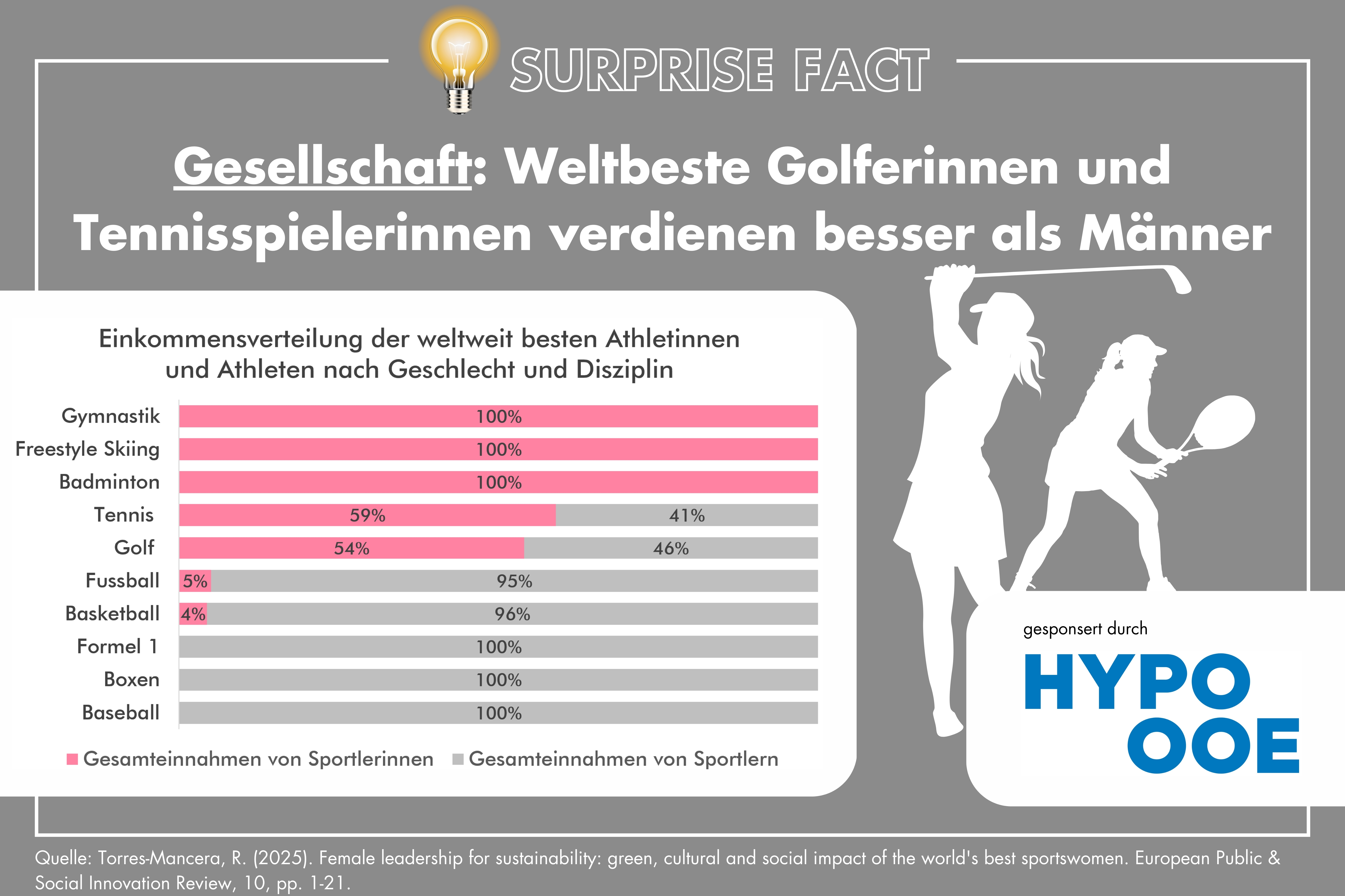

Die Grafik des Surprise Facts des Monats verdeutlicht die erhebliche Diskrepanz zwischen den Einkommen von männlichen und weiblichen Athlet:innen. Männer dominieren finanziell insbesondere in Sportarten wie Basketball (95,6 % der Gesamteinnahmen entfallen auf sie), Baseball und Boxen (jeweils 100 %). Frauen hingegen erzielen in wenigen Disziplinen höhere Einnahmen, etwa im Golf (54 % der Gesamteinnahmen) und Tennis (59 %). Besonders im Tennis zeigt sich ein interessantes Bild: Einerseits sind vor allem bei den Grand Slam Turnieren die Preisgelder schon länger für Frauen und Männer angeglichen, andererseits erzielen einige weibliche Tennisstars durch geschicktes persönliches Branding höhere Gesamteinkommen als ihre männlichen Kollegen.

Persönliches Branding als wirtschaftlicher Hebel

Die Analyse der Einnahmequellen zeigt, dass Spitzenathlet:innen einen größeren Anteil ihres Einkommens aus persönlichem Branding generieren als aus Preisgeldern und sportlicher Leistung. Während Männer in Sportarten wie Fußball und Formel 1 fast ausschließlich durch sportliche Erfolge verdienen, erzielen Frauen in Tennis und Golf erhebliche Zusatzeinnahmen durch Sponsoring und Werbepartnerschaften. Dies beweist, dass weibliche Top-Athlet:innen nicht nur sportlich, sondern auch wirtschaftlich äußerst strategisch agieren, um sich finanziell unabhängig zu positionieren.

Handlungsbedarf für echte Gleichstellung im Spitzensport

Trotz dieser Erfolge bleibt in vielen Bereichen Handlungsbedarf:

- Preisgeldparität: Während zum Beispiel im Tennis die Grand-Slam-Turniere Vorbild für gleiche Preisgelder bei Frauen und Männern sind, besteht in vielen anderen Sportarten weiterhin eine große Lücke.

- Mediale Repräsentation: Laut der EPD-Studie (2025) erhalten Frauen in der Sportberichterstattung nur 14 % der Bildpräsenz, was ihre wirtschaftlichen Möglichkeiten erheblich einschränkt. Während der Olympischen Spiele steigt dieser Anteil auf 43 %, was zeigt, dass gezielte Berichterstattung einen positiven Effekt haben kann.

- Förderung von Athletinnen: Finanzielle Unterstützungsprogramme und gezielte Investitionen in Frauensport können helfen, strukturelle Ungleichheiten abzubauen. Besonders in medial männerdominierten Sportarten wie Fußball oder Motorsport sind gezielte Maßnahmen erforderlich.

Fazit

Die Analyse zeigt, dass die Einkommensschere im Spitzensport weiterhin existiert. Doch beginnende Angleichung von Preisgeldern, sowie clevere Strategien im Bereich Selbstvermarktung und Sponsoring ermöglichen es Athlet:innen zunehmend, wirtschaftlich mit männlichen Kollegen gleichzuziehen oder sie gar zu überholen. Um eine echte Gleichstellung im Sport zu erreichen, sind jedoch strukturelle Reformen notwendig: Gleiches Preisgeld bei allen Disziplinen und Wettbwerben, stärkere mediale Präsenz und eine gezielte Förderung von Frauen im Sport müssen weiter vorangetrieben werden. Der Weltfrauentag ist eine Gelegenheit, diese Themen ins Zentrum der Aufmerksamkeit zu rücken und den Fortschritt in Richtung echter Geschlechtergerechtigkeit zu beschleunigen.

Quellen:

Torres-Mancera, R. (2025). Female leadership for sustainability: Green, cultural and social impact of the world’s best sportswomen. European Public & Social Innovation Review, 10, 1–21.

MediaAffairs (2025). Bildpräsenz von Sportlerinnen und Sportlern in ausgewählten, reichweitenstarken Medien. Medienanalyse zu Sichtbarkeit & Präsenz.