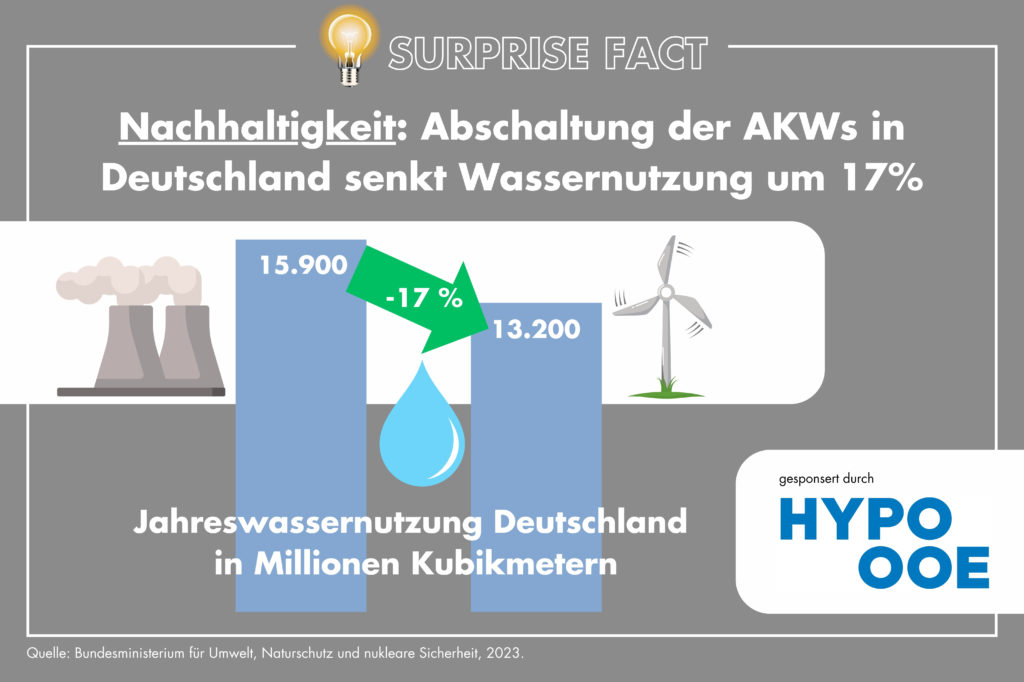

Mit der Abschaltung der Atomkraftwerke (AKWs) in Deutschland sank der landesweite Wassernutzung um bemerkenswerte 17 Prozent (Quelle: Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicherheit, 2023). Vor der Abschaltung benötigten deutsche Atomkraftwerke im Durchschnitt etwa 2,7 Milliarden Kubikmeter Wasser pro Jahr zur Kühlung der Reaktoren. Diese Menge entspricht etwa dem jährlichen Trinkwasserverbrauch von 35 Millionen Menschen (Quelle: Umweltbundesamt, 2022).

Besonders ressourcenintensiv waren Anlagen wie das AKW Neckarwestheim, das alleine jährlich rund 400 Millionen Kubikmeter Kühlwasser benötigte, und das AKW Isar, welches etwa 350 Millionen Kubikmeter pro Jahr beanspruchte (Quelle: Deutscher Bundestag, Drucksache 20/1234, 2022).

Während Kernenergie bislang vor allem hinsichtlich ihrer CO2-Emissionen in manchen Ländern als umweltfreundlich galt, rückt nun der Wasserverbrauch verstärkt ins öffentliche Bewusstsein. Die Bedeutung dieser Ressource wächst vor dem Hintergrund zunehmender Hitzeperioden und häufiger auftretender Dürrephasen enorm. Laut Deutschem Wetterdienst und weiteren Studien haben sich Dürreperioden in Deutschland seit den 2000er Jahren bereits verdoppelt (DWD, 2021).

Neben dem hohen Wasserverbrauch bergen AKWs auch erhebliche ökologische Risiken hinsichtlich ihrer Abwärmebelastung für Flüsse und Gewässer. Diese thermischen Belastungen führen insbesondere im Sommer dazu, dass Gewässerökosysteme nachhaltig geschädigt werden können. Laut einer Studie des Helmholtz-Zentrums für Umweltforschung (2021) beeinträchtigt die Wärmebelastung durch AKWs insbesondere die Biodiversität und fördert das Auftreten von Algenblüten und Sauerstoffmangel in Gewässern.

Österreich verfolgt bereits seit langem einen anderen Weg und hat sich schon früh klar gegen Atomkraft entschieden. Historisch bedeutsam war das Referendum im Jahr 1978, bei dem sich die österreichische Bevölkerung gegen die Inbetriebnahme des AKWs Zwentendorf aussprach. Dieses Votum machte Österreich zum Vorreiter für eine atomkraftfreie Energiepolitik in Europa und unterstreicht aus heutiger Sicht klar die Richtigkeit dieses Weges. Seither investiert Österreich konsequent in erneuerbare Energien wie Wasserkraft, Windkraft, Photovoltaik und Biomasse, und deckt aktuell bereits über 75 Prozent seines Strombedarfs aus erneuerbaren Quellen (Quelle: Statistik Austria, 2023).

Die Entscheidung gegen Atomkraft hat Österreich auch international Glaubwürdigkeit und eine starke Stimme bei Verhandlungen über nukleare Sicherheit sowie Umweltschutz eingebracht. Diese Haltung wurde insbesondere nach dem Reaktorunfall von Tschernobyl 1986 und der Katastrophe von Fukushima 2011 deutlich bestärkt. Die Ereignisse zeigten weltweit die erheblichen Risiken der Atomkraft, einschließlich langfristiger gesundheitlicher Folgen für Bevölkerung und Umwelt sowie enormer wirtschaftlicher Kosten durch Dekontaminationsmaßnahmen und langfristige Lagerung nuklearer Abfälle.

Die Abschaltung der AKWs in Deutschland zeigt somit nicht nur eine Transformation im Energiebereich, sondern bietet auch signifikante Chancen für ein effizienteres und nachhaltigeres Wassermanagement. Es bleibt spannend zu beobachten, welche weiteren unerwarteten ökologischen Vorteile sich aus dem Wandel hin zu erneuerbaren Energien ergeben könnten und wie sich diese Entwicklung zukünftig auf Wasserhaushalt und Umwelt auswirken wird. Klar ist jedoch schon jetzt, dass die konsequente Ablehnung von Atomkraft, wie sie Österreich historisch verfolgt, erhebliche ökologische und gesellschaftliche Vorteile bietet, die weit über die Frage des Energieverbrauchs hinausgehen.