In vielen Diskussionen werden die Auswirkungen des demografischen Wandels auf die einzelnen Lebensbereiche nur auf die Alterung der Bevölkerung reduziert. Wer aber andere Teilaspekte nicht bedenkt und die zahlreichen Wechselwirkungen zwischen wirtschaftlichen, rechtlichen, politischen Rahmenbedingungen und demografischen Entwicklungen übersieht, wird die absehbaren Auswirkungen durch die altersstrukturellen Veränderungen unserer Bevölkerung nicht realitätsnah einschätzen können.

Nach neuen demografischen Messmethoden ist unsere Gesellschaft nämlich sogar demografisch jünger geworden als früher, erklärt der Demografie-Experte der Abteilung Statistik des Landes Oberösterreich Michael Schöfecker.

Babyboomer prägen die Altersstruktur

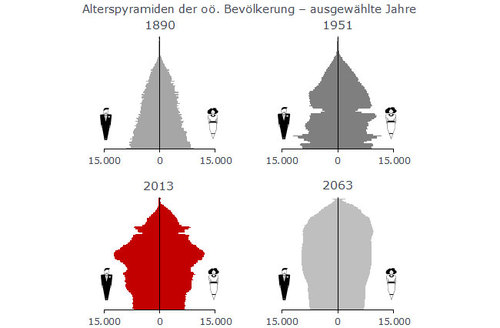

Gegenwärtig finden wir in den meisten hochentwickelten Ländern – und Oberösterreich ist keine Ausnahme – relativ einheitliche Bevölkerungsstrukturen: der Altersaufbau der Gesellschaft ist in fast allen Gebieten von geburtenstarken Jahrgängen, die sich im Haupterwerbsalter befinden, geprägt. Zudem weisen die Bevölkerungspyramiden schmale Basen mit moderat wachsenden Altersjahrgängen auf, ein Hinweis auf tendenziell steigende Geburtenzahlen.

Der gegenwärtige Altersaufbau Oberösterreichs ist vor allem in den 1950er und 1960er Jahren entstanden. In dieser Zeit wurden die stärksten Geburtenjahrgänge registriert. Und da die Geburtenzahlen etwa ab Mitte der 1960er Jahre wieder stark zurückgingen und seither das Fertilitätsniveau niedrig blieb, hat sich eine aus der bisherigen Geschichte ungekannte Bevölkerungsstruktur herausgebildet.

Aus der Pyramide wird ein Pilz und dann eine Urne

In früheren Zeiten ergaben die relativ hohen Geburtenraten in Kombination mit einer hohen Säuglings- und Kindersterblichkeit einen Überhang der jungen Bevölkerung in der Gesellschaft. Die Altersstruktur wies einen sich gleichförmig verjüngenden Verlauf von der Basis bis zur Spitze auf. Daher sprechen wir von der sogenannten Bevölkerungspyramide. Die Lebenserwartung lag um 1900 für beide Geschlechter unter 40 Jahren.

Aufgrund der sich wesentlich verbessernden Lebensbedingungen (Hygiene, medizinische Versorgung, Ernährung, Einführung eines Sozialsystems, etc.) stieg im 20. Jahrhundert die durchschnittliche Lebenserwartung der Menschen drastisch und die Geburtenraten gingen zurück – mit der großen Ausnahme der 1950er und 60er Jahre. Historische Ereignisse wie der Erste Weltkrieg, die Weltwirtschaftskrise und der Zweite Weltkrieg haben deutliche Spuren im Altersaufbau hinterlassen. Im Zeitverlauf kann in den Bevölkerungsstatistiken beobachtet werden, wie sich die Generation dieser sogenannten „Babyboomer“ wie eine demografische Welle durch ihre Lebensphasen bewegt, wie die ursprüngliche Bevölkerungspyramide heute eine Ausbuchtung in der Mitte bekommt und in ca. 20 Jahren eher wie ein Pilz aussehen wird.

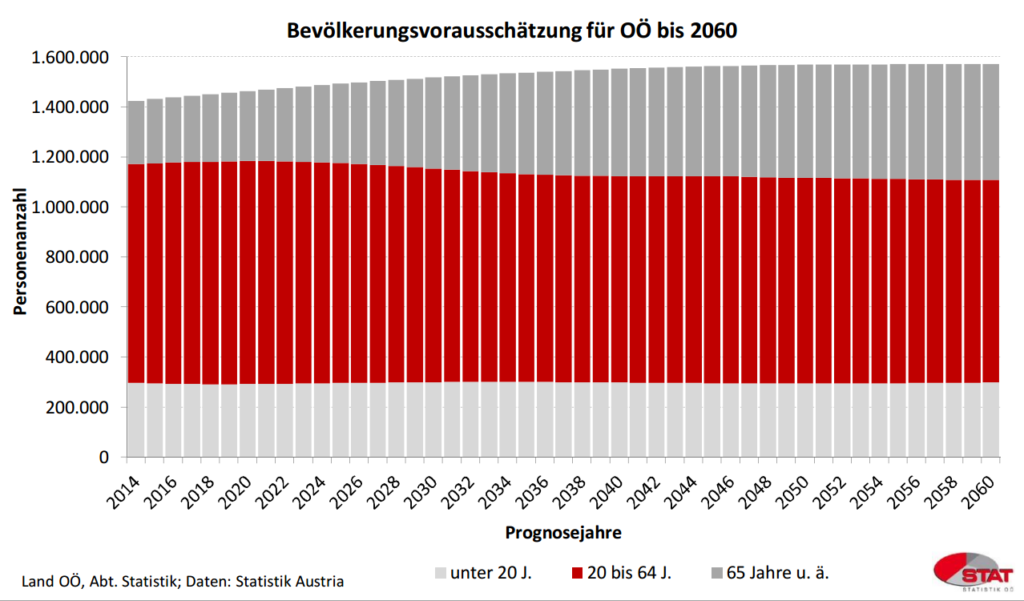

In letzter Konsequenz müssen wir alle sterben und irgendwann wird auch die Generation der Babyboomer wieder verschwinden – aus dem Pilz wird dann wahrscheinlich 2060 eine relativ gleichförmige Urne geworden sein.

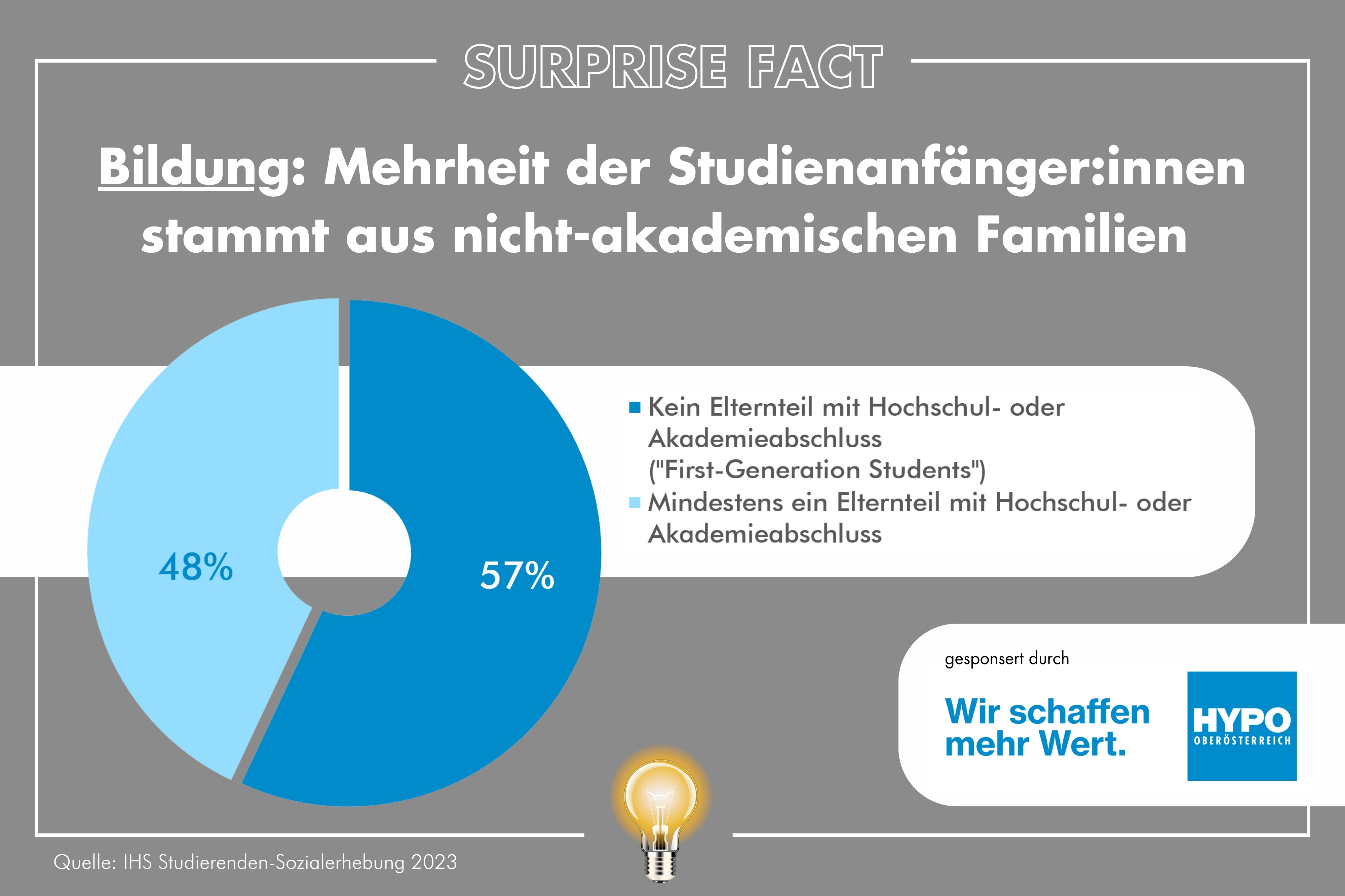

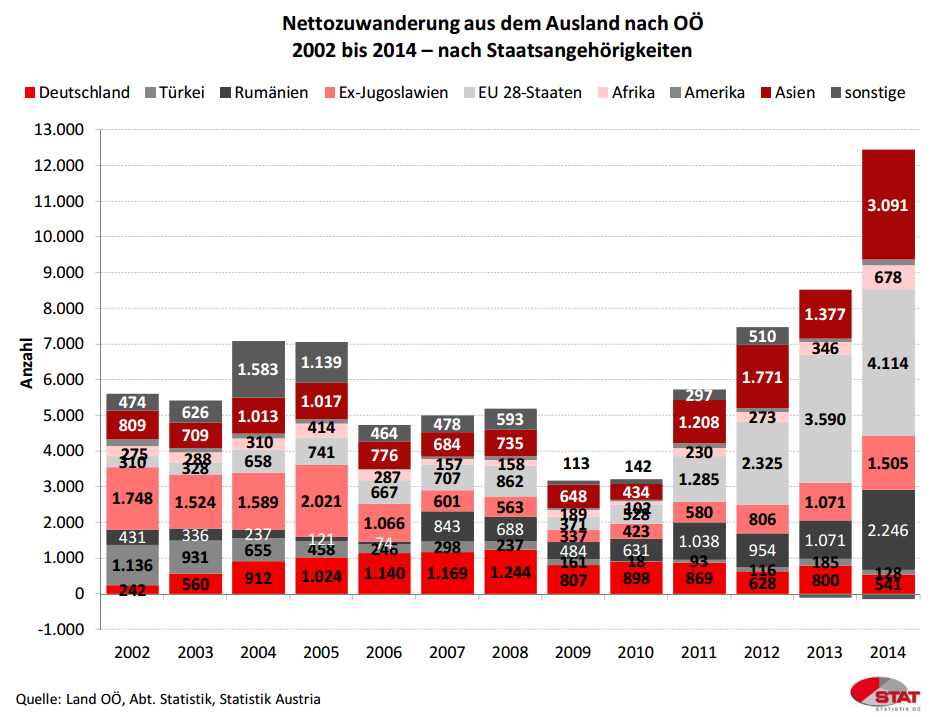

Der große „Unsicherheitsfaktor“ bei Bevölkerungsvorausschätzungen ist der Parameter „Migration“. Seit geraumer Zeit gewinnt die internationale Zu- und Abwanderung zunehmend an Bedeutung. Überwiegend ziehen junge Menschen (zwischen 20 und 40 Jahren) und deren Kinder aus dem Ausland zu uns. Ferner tragen im Ausland geborene (potenzielle) Mütter mit einem höheren Fertilitätsniveau (= durchschnittliche Kinderzahl je Frau) als die in Österreich geborenen Mütter zu moderat steigenden Geburtenzahlen bei. Beide Effekte können die demografische Alterung leicht abdämpfen aber nicht aufhalten.

Es geht nicht um die demografischen Veränderungen sondern um den Umgang mit ihnen

Demografische Entwicklungen durch politische Maßnahmen verändern zu können, ist eine Illusion. Die demografische Alterung unserer Bevölkerung wird uns dann echte ökonomische Probleme bereiten, wenn wir uns weigern, unsere sozial- uns wirtschaftspolitischen Institutionen an die geänderten Umstände anzupassen! Um Entscheidungsträgerinnen und ‑trägern dabei zu helfen, den sich schon seit Jahrzehnten abzeichnenden Veränderungen angemessen zu begegnen, sind deshalb demografisches Monitoring und davon abgeleitete Schlussfolgerungen so wichtig.

In den 50er Jahren waren viele Beobachter von den extrem hohen Geburtenzahlen überrascht. Sie hatten zur Folge, dass in den 1960er und 70er Jahren die staatlichen Angebote im Kinderbetreuungs- und Bildungsbereich massiv ausgebaut werden mussten und – als die Babyboomer ins Erwerbsleben eintraten – die Wirtschaft wie die Steuereinnahmen permanent wuchsen.

Derzeit befinden sich die Babyboomer im „Haupterwerbsalter“ und leisten die größten Beiträge für unser Sozialsystem. Bis ins Jahr 2030 wird der Großteil dieser Generation jedoch vom Erwerbsleben in den Ruhestand übergetreten sein – was die Finanzierung vieler staatlicher Leistungen erschweren wird.

Spätestens wenn die Babyboomer ins hochbetagte Alter kommen (etwa ab dem 80. Geburtstag), wird dann auch der Bedarf an Pflegeeinrichtungen und ‑leistungen stark ansteigen. Diese Umstände haben zwar die meisten „im Hinterkopf“, notwendige Maßnahmen werden aber noch hinausgeschoben, da scheinbar (noch) keine unmittelbaren Erfordernisse zum Eingreifen bestehen.

Erwerbs- und Lebensphasen wieder in Einklang bringen

In der öffentlichen Diskussion stellt die demografische Alterung eine Herausforderung für die Finanzierung unseres umlagefinanzierten Pensionssystems dar.

Momentan klaffen vor allem das gesetzliche und das faktische Pensionsantrittsalter zu weit auseinander. Es wäre jedoch sinnlos, das faktische Pensionsantrittsalter durch einseitige Maßnahmen erhöhen zu wollen. Es müssen endlich Rahmenbedingungen geschaffen werden, damit ältere Erwerbstätige auch wirklich länger auf dem Arbeitsmarkt bleiben können – auf staatlicher Ebene und auf der Ebene der Unternehmen selbst passiert hier noch viel zu wenig. Ein längerer Verbleib im aktiven Erwerbsleben setzt Maßnahmen zur Verbesserung der Beschäftigungsfähigkeit älterer Arbeitskräfte wie permanente Weiterbildung, neue Karrieremodelle für spätere Erwerbsjahre oder die Bereitstellung altersgerechter Arbeitsplätze voraus.

Ein langsames Eingleiten in den Ruhestand wäre wahrscheinlich für viele eine ideale Lösung – auch um den Ruhestand-Schock zu vermeiden. Flexible Pensionsübertrittsmodelle gibt es zwar schon, aber sie müssten endlich flächendeckender eingeführt werden, um auf Frühpensionierungen und „golden Handshakes“ (hohe Abfindungen zur Kompensation von Pensionseinbußen bei freiwilligem früheren Eintritt in den Ruhestand) verzichten zu können.

Für eine Erhöhung der aktiven Erwerbsphase spricht – zumindest aus demografischer Sicht – die kontinuierliche Steigerung der Lebenserwartung. Sie hat sich in den vergangenen 40 Jahren bei den Frauen von 74,5 auf 81,4 Jahre erhöht (Männer: 67,5 bzw. 78,9 Jahre). Gleichzeitig stieg die Pensionsdauer einer 65-Jährigen, rein statistisch betrachtet, von 15,6 auf 20,0 Jahre (Männer: 12,3 bzw. 18,2 Jahre). Damit stellt sich die berechtigte Frage, ob es nicht sinnvoll wäre, das Pensionsantrittsalter dynamisch an die Entwicklung der Lebenserwartung zu koppeln.

Denn eines erscheint klar: in Zukunft wird man auf die Erfahrung der Älteren nicht mehr verzichten können. Vor allem, weil diese auch immer noch leistungsfähig sind und eigentlich gar nicht so alt sind, wie viele heute glauben.

Früher waren wir „älter“

Meist heißt es pessimistisch: „Unsere Gesellschaft altert“. Doch stimmt dies?

Ja, wenn man nur das zahlenmäßige und relative Anwachsen der Altersgruppe der über 65-Jährigen betrachtet und konstatiert, dass die Zahl der Hochbetagten (85 Jahre u.ä.) sich in den nächsten 25 Jahren verdoppeln wird und deren Anteil an der oö. Bevölkerung sich bis 2050 auf 25,1% gleichfalls verdoppelt. Diese traditionelle Messung der demografischen Alterung orientiert sich an fest vorgegebenen Altersgrenzen.

Nein, wenn man eine schon um 1975 in den USA diskutierte demografische Messmethode wieder heranzieht. Dann sind wir sogar im Vergleich zu früher „jünger“ geworden:

Bei der Messung der Alterung stellt sich generell die Frage, ab welchem Alter eine Person zu den Senioren, respektive zur älteren Bevölkerung gezählt werden soll. Die üblichen Messzahlen der demographischen Alterung basieren auf einer fixen Altersgrenze (z. B. 65 Jahre), wobei nach gängiger Norm alle Frauen und Männer ab 60 oder 65 Jahren zur Gruppe der älteren Menschen gezählt werden, wobei impliziert wird, dass das Alter mit der Pensionierung beginnt.

Heute sind viele Frauen und Männer nach ihrer Pensionierung aktiv und produktiv. Eine Fixierung der demographischen Alterung verstärkt negative Stereotype über das Alter. Demographen und Gerontologen kritisieren die üblichen Messzahlen der demographischen Alterung als zu statisch, da sie die bedeutsamen Veränderungen der Lebenserwartung in den vergangenen Jahrzehnten zu wenig berücksichtigen. Daher könnte man einen dynamischen Indikator der demographischen Alterung einführen. Diesbezügliche Überlegungen gehen auf den amerikanischen Demographen Norman Ryder im Jahr 1975 zurück. Beispielsweise wäre eine dynamische Altersgrenze dort zu ziehen, wo die restliche Lebenserwartung weniger als 10 Jahre beträgt. Dieser Indikator würde den Vorstellungen von funktionalem Altern eher entsprechen. Es wird deutlich, dass ein dynamischer Indikator der demographischen Alterung, der die verlängerte Lebenserwartung berücksichtigt, das Bild einer rasch alternden Bevölkerung relativiert. Er entspricht den modernen gerontologischen Vorstellungen, die eine Gleichsetzung von fixem chronologischem Altern und individuellem Altern verwerfen.

Nun kann man (1.) danach fragen, ab welchem Alter die Menschen früher noch eine Restlebenszeit von 10 Jahren hatten und (2.) danach, wie viele Menschen überhaupt in diese Kategorie fielen. In Österreich ist dies ab dem Jahr 1869, dem Jahr der ersten Volkszählung möglich.

Es zeigt sich, dass damals 7,1% der Bevölkerung (traditionell 1,5%) in diese Alterskategorie gefallen sind – heute liegen wird jedoch leicht unter diesem Wert (5,8%, traditionell 8,9%) – unsere Gesellschaft ist heute also eigentlich sogar jünger als vor 150 Jahren. Und auch in Zukunft wird diese Zahl nur marginal steigen, weil nämlich auch die Altersgrenze, ab der man noch eine Restlebenszeit von 10 Jahren hat, weiter ansteigen wird. Für das Jahr 2040 werden 8,2% bzw. 15,6% erwartet.

Man ist so alt, wie man sich fühlt

Diese Redensart kennt jeder und sie gilt in Zukunft noch mehr als früher. Am Beispiel mit einer ferneren Lebenserwartung von 30 Jahren bedeutet das: eine heute 56-jährige Frau darf sich wie eine 45–jährige im Jahr 1950 fühlen. Denn jeweils liegen noch rund 30 Jahre Lebenszeit vor diesen Menschen.

Denn wir leben erwiesenermaßen immer gesünder und heute sagt das chronologische Alter nur mehr wenig über die Leistungsfähigkeit eines Menschen aus. Diesen Umstand übersehen viele, die davor warnen, dass mit der Alterung der Babyboomer-Generation ein sprunghafter Anstieg im Bedarf an Pflege- und Altenheimen oder mobilen Pflegediensten nötig sein wird. Der Bedarf wird definitiv stark ansteigen. Aber nur wenn auch der Aspekt der steigenden körperlichen und geistigen Fitness im Alter berücksichtigt wird, können zukünftige Bedarfe realitätsnäher vorhergesagt und eingeplant werden.

Gleichzeitig macht es das Ansteigen der Lebenserwartung und Leistungsfähigkeit sinnvoll, danach zu fragen, ob wir unsere Lebensphasen – wie etwa die Dauer unseres Erwerbslebens – wirklich an einem fixen (Pensions-) Alter aufhängen sollen oder ob wir nicht in Zukunft flexibler damit umgehen sollten. Erst die Zusammenführung der traditionellen und der prospektiven Sichtweise vermittelt ein umfassendes Bild über eine vermeintlich alternde Gesellschaft und erlaubt eine realistische Einschätzung möglicher gesellschafts- und sozialpolitischer Fragestellungen.

Zur Person

Dr. Michael Schöfecker ist Demografie-Experte in der Abteilung Statistik des Amtes der oberösterreichischen Landesregierung und Lektor an der Johannes-Kepler Universität Linz.

Er ist einer der Experten, die im Rahmen von Zukunft 5.0 ihre Ideen einbringen und die Zukunft mitgestalten.